2. KI im Kontext der Bildung

Funktionsweise von KI-Technologie verstehen, auf eine kritische und kontra-intuitive Nutzung orientieren und Gestaltung in 'radikaler Gegenwart' ermöglichen.

Drei Thesen zum Weiterdenken

Die Technologie, die wir aktuell gesellschaftlich als 'Künstliche Intelligenz' bezeichnen, basiert zu großen Teilen auf Mustererkennung in riesigen Datenmengen, aus denen mithilfe komplexer Wahrscheinlichkeitsberechnungen passender Output generiert wird. Wir haben es somit mit Maschinen zu tun, mit denen wir menschenähnlich kommunizieren können, die aber nicht im menschlichen Sinne Inhalte erzeugen, sondern konfabulieren.

Eine intuitive KI-Nutzung, die große Sprachmodelle als Antwortmaschinen nutzt, lässt uns passiv konsumieren anstatt zu gestalten und programmiert uns mehr, als dass wir lernen. Anstatt uns mit solch einem 'Rundum-Sorglos'-Paket zufrieden zu geben und damit weder in eine gestaltende Position kommen, noch das eigentliche Potential dieser Technologie auszuschöpfen, sollten wir uns der pädagogischen Herausforderung einer kontra-intuitiven KI-Nutzung stellen. Wir ordnen große Sprachmodelle dann als Resonanzmaschinen ein, die uns herausfordern, unsere Perspektive erweitern und Impulse zum Weiterdenken liefern.

KI-Kompetenz ist weniger Zukunftsvorbereitung, sondern mehr Teil von 'radikaler Gegenwart'. Mithilfe von proaktiver Transparenz und damit verbundener Reflexion ermöglichen wir eine gestaltende und lernende Herangehensweise. Hierzu gehört auch ein gestaltender Blick auf die Technologie selbst. Denn sie ist nicht nur ein Werkzeug, sondern mit ökonomischen und politischen Machtinteressen verwoben und benötigt massive Infrastrukturen und Ressourcen, was die Herausforderung einer gemeinwohlorientierten und nachhaltigen Gestaltung aufwirft.

👉 Was besagen diese Thesen? Wie stehen wir dazu? Was leiten wir daraus für unsere Tätigkeit in Lerngestaltung und Schulentwicklung ab?

📝Kontra-intuitive KI-Nutzung lässt sich mit diesem offenen Erkundungsmaterial ausprobieren.

Referenzen und Links zur Vertiefung

- Eine sehr gut verständliche und zugleich fundierte Übersicht zur Funktionsweise von KI-Sprachmodellen liefert Katharina Zweig in ihrem Buch: Weiß die KI, dass sie nichts weiß? (erschienen im September 2025 im Heyne Verlag). Mehr dazu in meinen Buchnotizen.

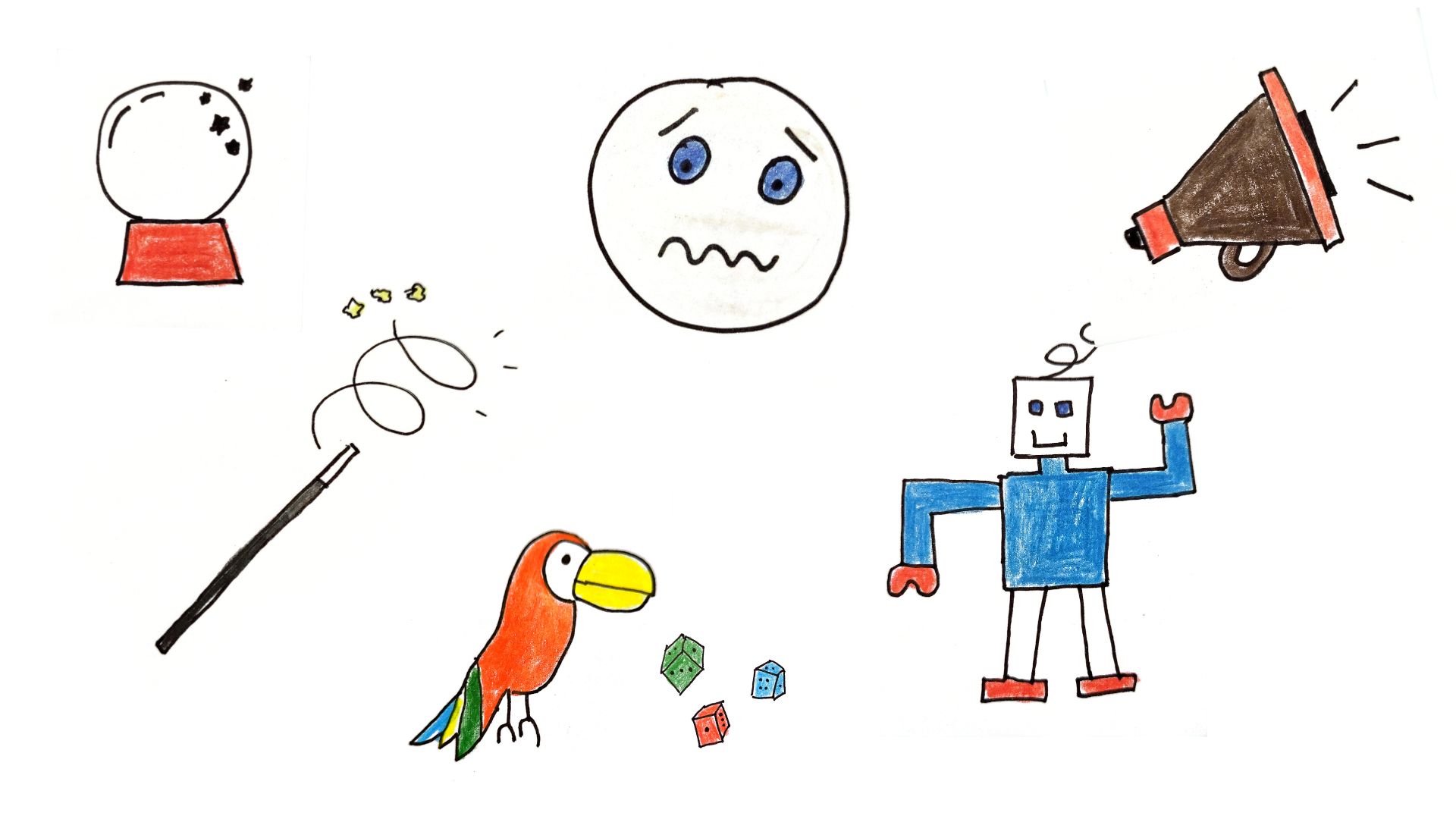

- Hilfreiche Online-Tools, um die Prinzipien von Mustererkennung und Wahrscheinlichkeitsberechnung bei KI-Technologie zu erkunden sind AutoDraw (= ein Kritzeltool, welches ~erkennt, was man gezeichnet hat und Vorschläge für professionelle Icons macht), die Teachable Machine von Google (= eine Anwendung, um sich eine eigene KI zu ~trainieren) und SoekiaGPT (= ein didaktisches Sprachmodell zum Hineinschauen)

- Die Idee der kontra-intuitiven KI-Nutzung habe ich zum ersten Mal im Blogbeitrag 'Tiefer gebohrt' im eBildungslabor dargestellt. Vor allem ist dazu aber das bereits oben verlinkte Erkundungsmaterial (inklusive Vertiefungen zu Lernkontext-Dateien und Modellierung) zu empfehlen. Mein Foliensatz dazu ist hier.

- Eine hilfreiche Darstellung, warum KI-Technologie kein Hammer (= nicht einfach nur ein Werkzeug) ist gibt es auf der Website von Per Axbom. Jöran Muuß-Merholz hat die Grafik ins Deutsche übersetzt.

- Die Herausforderung der proaktiven Transparenz bei der KI-Nutzung habe ich in diesem Blogbeitrag im eBildungslabor erklärt.